組織の中核を担う管理職や、次期経営陣などの幹部候補の選抜において、どのような人物を選び、育て、任せていくのか。これは、企業の命運を左右する経営判断でありながら、その根拠は「これまでの実績」や「上司の印象評価」に依存しがちです。

いま、人的資本経営が注目される中で、人材アセスメントの見直しを迫られている企業が増えています。

そうした中、再注目されているのが「アセスメントセンター」(assessment center)という手法です。リーダーとしての振る舞いが問われるシミュレーションを通じて、被評価者の行動を客観的に見極めるこのアプローチは、ただの“評価”にとどまらず、人の可能性と向き合う場として、リードクリエイトが30年にわたり磨き上げてきた中核領域です。

このコラムでは、アセスメントセンターという手法の本質と、導入することで何が変えられるのかに迫っていきます。未来の人選に、本当に向き合いたい人事責任者の方はぜひご一読ください。

この記事の著者

株式会社リードクリエイト 常務取締役 菅 桂次郎

2003年7月よりリードクリエイトに参画。人材マネジメント全般に関わるコンサルティング営業を経て、2014年よりアセスメントサービス全般の開発から品質マネジメントを中心に、リーダー適性を見極めるアセスメントプログラムの進化を目指して活動を展開中。

1. アセスメントセンターとは

- アセスメントセンターの本質は「行動事実」に基づく客観的な評価

- 複数の視点と厳格なプロセスによる評価の信頼性

- 複雑な状況下での「本質的な行動」を引き出す仕掛け

1-1. アセスメントセンターの基本的な定義

アセスメントセンターとは、一定の役割や職務遂行に必要とされる能力や特性を、複数の演習(シミュレーション)を通じて観察・評価する人材アセスメントの手法です。

採用、昇進昇格、配置、育成など、様々な人材マネジメントの場面で活用されます。

被評価者は、リーダーとしての判断、行動、対人対応などが問われる複数のシミュレーションに参加し、訓練を受けた評価者(アセッサー)が、事前に定められた評価指標(コンピテンシー/ディメンション)に基づいて、その行動を客観的に記録・評価します。

評価は単なる印象ではなく、観察された行動事実に根ざしたプロセスによって実施されるため、高い妥当性と納得感が得られやすいです。

1-2. アセスメントセンターの特徴

アセスメントセンターは、他の人材アセスメント手法と比べても、「実際の行動」に基づいて評価を行う点が大きな特徴です。

例えば、性格診断や自己回答式のテストは、本人の内面や自己認知をもとに分析を行いますが、アセスメントセンターでは、実際の職務に近い状況での言動そのものを評価します。

また、複数の演習と複数の評価者による多角的・構造的な評価設計をとることで、個別バイアスの排除と評価精度の向上が図られています。

評価者の訓練レベルや運用プロセスの厳密さが求められるため、導入には一定の準備が必要ですが、それによって「未来の役割を担う人材」の見極めにおいて、最も信頼性の高い手法の一つとして多くの企業に支持されています。

▶【サービス紹介】リーダーの市場価値がわかるアセスメントセンター「Symphonyプログラム」

1-3. アセスメントセンターの歴史

アセスメントセンターの起源は第二次世界大戦期の欧米に遡ります。将校候補者のリーダーシップや判断力を公平に評価するための手段として開発したのがはじまりです。

戦後、この手法はビジネス領域にも転用され、1950年代には米国のAT&T社がマネジメント候補者の選抜に活用したことで、企業人事におけるアセスメントセンターの地位が確立されました。

元々は人種や性別、学歴といった表面的な属性による差別を排除し、「行動事実」によって人を評価するという理念のもとに設計された手法です。

その思想は現代にも通じており、「多様性・公正・透明性」が求められる組織運営において、今あらためて注目を集めています。

1-4. アセスメントセンターの条件を満たすガイドライン

昨今では様々な手法が開発される中で、アセスメントセンターの条件を満たしていないプログラムが、アセスメントセンターとして提供されていることが増えている懸念から、アセスメントセンターと正式に呼ぶためのガイドラインが定められました。

※出典:Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations(アセスメントセンター運営のためのガイドラインと倫理的配慮)

本コラムにおいて、上記ガイドラインに記載されていることの全てを紹介することは割愛しますが、以下の基本的特長を有する手法に対してのみ、アセスメントセンターという用語を適用すべきであるという方針が示されています。

2. 行動観察のために複数のシミュレーションが組み合わされている

3. 重要な場面が設定されたシミュレーションが開発できている

4. 参加者の複雑な行動を導き出すことができている

5. 訓練された評価者によって十分な行動観察が為されている

6. 一人の被評価者に対して複数の評価者による評価が為されている

7. 行動観察・記録・分類などを、訓練された評価者が担当している

8. 最終的な評価の判断は適切な手続きに沿って統合化されている

【コンピテンシーについて】

ガイドライン1については、アセスメントセンターの起点を為す要素です。従来は職務分析によって導き出すものが一般的でした。

一方で、昨今の環境を考えると、変化が常態化した中で成果を上げ続けられるかがより強く求められており、これまでにない新たな職務の存在を含めて、必ずしも既知の職務分析によるコンピテンシー設定が適切かどうかは議論の余地があると私たちは考えています。

いずれにせよ、何かしらの適性を測るために人材アセスメントを実施する以上は、設定したコンピテンシーが適切かどうかが、何よりも重要になるということです。野球選手の適性をサッカー選手の指標で測ることのリスクは、ご想像のとおりです。

【シミュレーションについて】

ガイドライン2~4は、主にシミュレーションに関するものです。キーワードは、「行動を引き出す仕掛け」と「様々な状況設定」です。

ある特定のオペレーションを正確に実行できるかという類の適性を測るものではなく、より複雑性の高い状況下でのマネジメント適性やリーダー適性を測るためには、複雑な行動を表出させなければなりません。

事前に定められた選択肢の中から選ばせたりするのではなく、被評価者の自由意志で行動を選択させ、表出させる仕掛けづくりが重要となります。さらには、そのような仕掛けが施されたシミュレーションを複数組み合わせることで、豊富な行動の表出を導き出さなければなりません。

【評価について】

ガイドライン5~8は、評価者と評価の手続きに関するものです。キーワードは、「訓練された複数の評価者」と「観察事実を起点にした適切な評定フロー」です。

人が人を評価する以上は、必ず人間の解釈が介在します。これはどれだけ訓練を積んだとしても避けられない要素です。

だからこそ、教育を施された人間が、複数の眼で、的確な手続きを経て検証することが重要だということです。特にリーダーシップやマネジメントの世界では、人間の感情など、曖昧さや流動性の高い状況の中での活動になります。

そのため、そこで表出された行動は、「状況、担う役割、意図、行動、結果という一連の流れ」で客観的事実を押さえ、複数の眼で検証することが蓋然性の高い解釈として成立させる上で重要になります。逆説的に言えば、アセスメントセンターを標榜する以上、素人が一人で印象評価をすることは絶対にあってはなりません。

2. アセスメントセンターの活用場面

- 昇進・昇格判断の客観性を担保する

- 次世代経営人材を育成する

- 組織再編時の人的リソースを最適化する

2-1. 組織の管理職の昇進昇格判断

アセスメントセンターが最も多く活用されているのが、部長・課長クラスの昇進昇格の見極めです。

中間管理職は組織文化を体現し、戦略を現場に浸透させる中核的な存在であり、この層の質がそのまま組織の質に直結します。

一般社員とは全く異なる「人を通じて成果を出す役割」への移行において、過去の成果や上司の印象に頼った人選では限界があります。

だからこそ、「評価」ではなく「未来への投資」として、リーダーシップ発揮の適性を見極めるためにアセスメントセンターを活用する企業が増えています。

▶【関連コラム】昇進昇格とは何なのか?組織の未来を託す制度を再定義する

2-2. 次世代経営人材の育成

近年、アセスメントセンターを育成目的で導入する企業が急増しています。特に、30歳前後の若手を対象とした「未来の経営人材候補」の育成プログラムとしての相談が目立ちます。

従来の研修プログラムとは異なり、リーダーシップが試されるシミュレーションに本人が真正面から向き合うことで、「自分自身が教材になる」という稀有な学習体験が得られます。

知識を得るのではなく、自分が何を知らず、何に向き合うべきかに気付くプロセス——これがアセスメントセンターの本質です。将来のリーダーとしての自己理解を深め、成長の契機とするための手段として、戦略的に導入されつつあります。

▶【関連コラム】研修効果の検証-アセスメント研修の学習効果が高い理由

2-3. 再格付け(人材ポートフォリオの再構築)

人事制度改革やM&A、グループ再編といった大きな組織再編の局面では、人的リソースの再格付けが急務となります。その際に有効なのが、再現性のある成果創出力を持つ人材を見極めるためのアセスメントセンターです。

過去の実績や職位では測れない、変化に対応しながら周囲を巻き込む実行力や思考力を、シミュレーションを通して明らかにすることで、「これからの会社を牽引するのは誰か」を判断する重要な材料になります。

組織と人材を抜本的に見直す際の共通言語として、アセスメントセンターが果たす役割は今後さらに大きくなっていくと考えられます。

3. 他の人材アセスメント手法との違い-活用場面別の有用性

- 過去ではなく「未来の役割」を評価できる

- 「実体験」を通じて内省と行動変容を促す

- 主観に左右されない「本質的な対応力」を可視化する

管理職の昇進昇格判断、次世代経営人材の育成、人材の再格付け――これら3つの重要局面において、アセスメントセンターが他の手法と一線を画す理由は、「未来の役割を担う力を測る」という視点にあります。

3-1. 過去の実績ではなく未来の役割適性を評価する

まず、管理職の昇進昇格判断において、過去の実績や専門スキルはあくまで“これまで”の評価材料にすぎません。

新たな役割に求められるのは、人を動かし、組織を束ね、変化を導くリーダーシップの実践力です。アセスメントセンターでは、まさにこの「未来の役割適性」を、シミュレーションを通じてあぶり出すことが可能です。つまり、“できるかどうか”を評価する唯一の手法といえます。

3-2. 演習という「実体験」が気づきと行動変容を促す

次に、次世代経営人材の育成において、性格検査や知識の理解度を問う筆記型アセスメントでは、本人の内省や学習意欲を刺激することが困難です。

一方、アセスメントセンターは、演習という「実体験」を通して自分の強みと課題を体感的に捉えることができるため、気づきの深さと行動変容へのつながりという点で圧倒的な効果を持ちます。

3-3. 再現性のある「本質的な対応力」を可視化する

さらに、人材の再格付けでは、社歴や上司の主観に左右されず、異なる環境でも成果を出せる「再現性」を持つ可能性の高い人材を見極める必要があります。

筆記試験やインタビューでは、過去の延長線上の判断に陥りがちですが、アセスメントセンターは、予測困難な状況下での思考と行動を観察することで、その人物の「本質的な対応力」を可視化することができます。

これらの点において、アセスメントセンターは単なる「評価手法」ではなく、「未来の意思決定に耐え得る判断材料を提供する仕組み」なのです。だからこそ、組織の重大な人事判断において選ばれ続けています。

▶【サービス紹介】リードクリエイトが提供する人材アセスメント

4. アセスメントセンターのシミュレーションの種類

- リーダーシップの本質は、不確実性の高い状況下で発揮される

- 一つのシミュレーションだけでは、行動の全てを引き出せない

- 多面的な行動特性を明らかにするために、4種類のシミュレーションが必要

アセスメントセンターにおけるシミュレーションは、決して「リーダーらしい場面を体験させる」ための演出ではありません。

真の目的は、リーダーに求められる特性や行動が、演習という仕掛けの中で“自然と引き出される構造”を設計することにあります。

つまり、ただの「体験」ではなく、行動特性を顕在化させるための科学的かつ戦略的な設計こそが、アセスメントセンターの中核なのです。

シミュレーションは、リーダーの真価を問う「場」そのものであり、その設計精度が評価の信頼性を大きく左右します。

実際に、リーダーとしての適性を見極める上で鍵となるのは、「困難な状況において、何を考え、どう振る舞うか」という点です。

多くの現実のリーダーシップ発揮の局面は、不確実性の高い状況や、利害の対立、感情的な摩擦、複数の制約のもとで起こります。

アセスメントセンターでは、そうした“リーダーの真価が問われる場面”をあらかじめ設計し、再現することで、被評価者の内にある行動傾向を引き出すのです。

例えば、「状況が不透明な中での判断」や「感情的な部下との面談」「周囲との利害調整」「短時間での意思決定」といった複数の“ハードな局面”を組み合わせることで、単なる知識や経験ではカバーできない、本質的なリーダーシップの資質が浮かび上がります。

▶【関連コラム】なぜ次世代リーダーが育たない?失敗の本質と育成に関する誤解

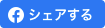

そのため、リードクリエイトでは、以下の4種類のシミュレーションを標準実施としています。

2. 方針立案演習

3. グループ討議演習

4. 面談演習

これらは、単体ではなく複数組み合わせることにより、「変革創造」「問題解決」「対人影響」「協働促進」などの多面的な行動特性を明らかにできる構造になっています。

リーダーの適性を、静的なテストや主観的なインタビューではなく、「行動という事実」によって浮かび上がらせる。それが、アセスメントセンターの最大の強みです。

▶【関連コラム】インバスケットとはどのような手法のツールなのか?~可能性と限界を知り、適切な活用範囲を考察する~

5. アセスメントセンターの評価プロセス

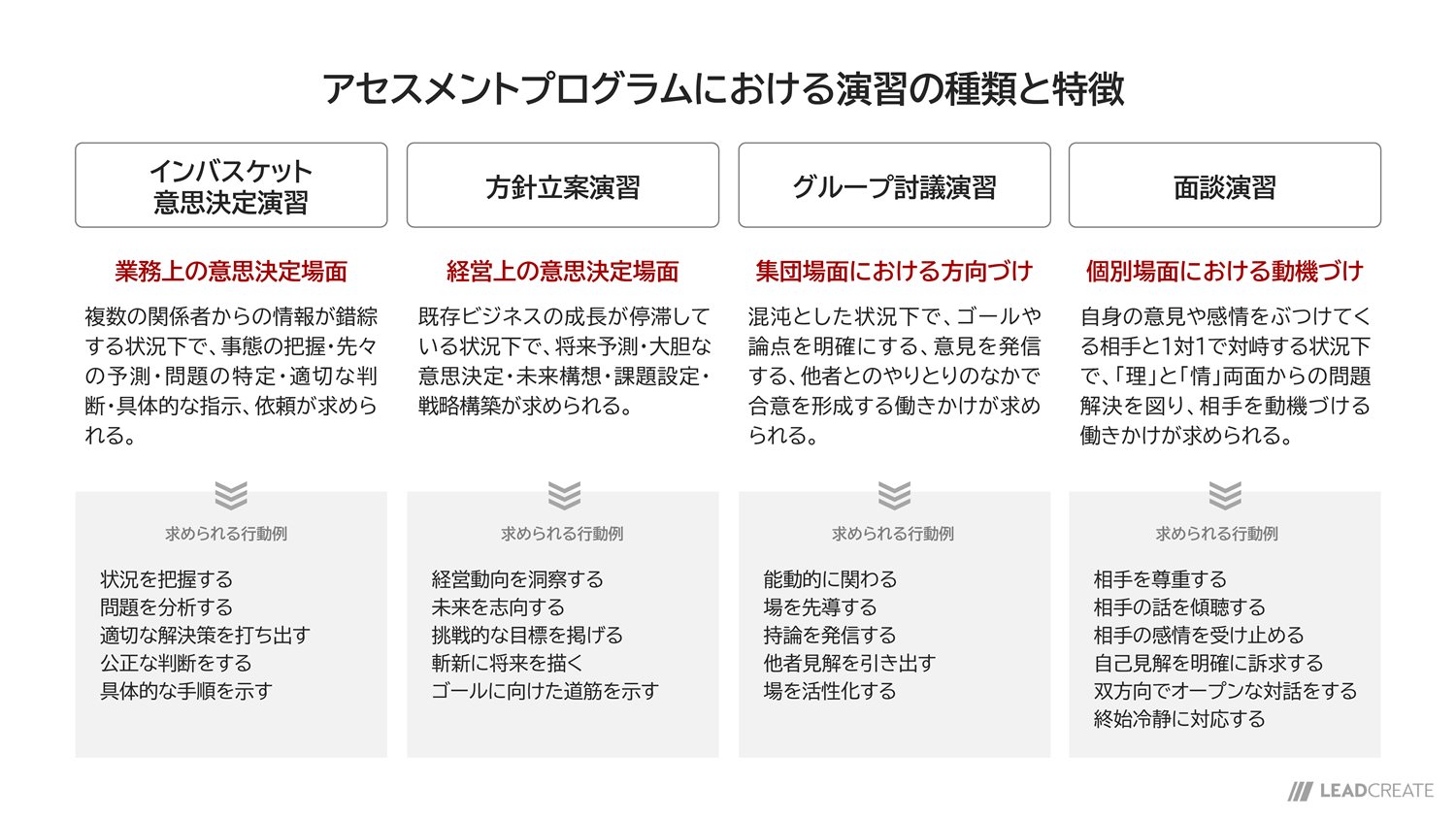

STEP1. 観察

被評価者のあらゆる発言や振る舞いを精緻に、多面的に捉える

STEP2. 記録

観察した行動の全てを、独自の方法で逐語的に正確に記録する

STEP3. 分類

記録した行動を、その背景にある能力や資質ごとに構造的に整理する

STEP4. 評価

複数のアセッサーにより客観性と再現性によって能力をスコアリングする

アセスメントセンターの評価プロセスの根幹にあるのは、行動科学に基づいた客観的な観察と解釈です。

人間の能力や資質は、性格テストのような静的な自己回答のみでは測り切れません。特に、リーダーに求められる行動や振る舞いは、状況や相手によって変化する“対人場面での行動”や“重要な意思決定の結果”に表れるものです。

だからこそ、リードクリエイトは、「その人が実際にどう行動したのか」「その行動にはどのような意味があったのか」を多面的・構造的に捉えることを、何よりも大切にしています。

アセスメントプログラムにおける評価プロセスは、観察・記録・分類・評価の4ステップで構成されています。

STEP1. 観察

アセスメントの第一歩は、被評価者のあらゆる発言や振る舞いを精緻に観察することです。

単なる発言内容の把握にとどまらず、声のトーンや抑揚、間合い、表情、視線、姿勢などの準言語・非言語情報にも目を向けます。

こうした情報には、発言そのもの以上にその人の“意思”や“覚悟”が表れており、人間関係における本質的な影響力の一端を担っています。

リードクリエイトは、このような多面的な観察を通じて、行動の背景にある思考や意図を捉える起点をつくっています。

STEP2. 記録

観察した行動は、リードクリエイト独自の「全言動記録方式」に基づいて、逐語的に記録されます。チェックリスト方式では見落とされがちな文脈や前後関係、状況の変化に応じた行動のニュアンスまでも、できる限り正確にとらえ、言語化します。

こうした詳細な記録により、断片的な行動ではなく、意味を伴った一連の行動として把握することが可能になります。記録そのものが、後続の解釈や評価の質を決定付ける極めて重要なステップとなります。

STEP3. 分類

記録された行動事実は、訓練を受けたアセッサーによって、どのような能力や資質に基づいて発揮されたかを分類・整理していきます。

このとき、行動が発揮された状況や意図、影響範囲なども加味しながら、多角的な視点で分類を進めます。単純な「良し悪し」や「できた・できない」ではなく、どのような場面でどのような特性が表れたのかを構造的に読み解くことで、その人の行動傾向や内在する資質の全体像を明らかにします。

STEP4. 評価

分類された行動情報をもとに、あらかじめ定義された評価項目(コンピテンシー)に沿って能力をスコアリングしていきます。

評価は一人の判断に依存せず、複数のアセッサーによる「複眼評価」によって実施されます。

このように、リードクリエイトのアセスメントは、表層的な行動評価にとどまらず、人材の可能性と限界を立体的に見極めるための科学的で人間中心的なプロセスとして設計されています。

単なる行動のチェックリストでは見えない「行動の意味」まで踏み込み、構造的・包括的に捉え、評価する。この評価プロセスこそが、「人の未来に責任を持つ」ことに対する私たちの覚悟の証です。目の前の人材が持つ可能性と限界を、誰よりも正しく、誠実に見極めたい。リードクリエイトのアセスメントセンターは、その信念に支えられています。

6. アセスメントセンターの結果の見方・活かし方

- 結果を単なる合否判定ではなく「経営資源」と捉える

- 3つの視点から人材の本質を読み解く

- 経営陣との「対話」の起点として活用する

アセスメントセンターの真価は、「結果」をどのように解釈し、どのように活用するかにかかっています。

単なる昇進昇格の合否判定や点数の優劣にとどまらず、評価結果を経営における重要な意思決定の起点とする意識こそが求められます。

特に、アセスメントの被評価者は多くの場合、一定の実績を有し、将来的に組織の中核を担うと見込まれた人材であり、その人物がどのような特性を持ち、どのような環境で力を発揮するのかに目を向けることが、人材活用の精度を高める第一歩となります。

評価結果の見方には、主に3つの視点があります。

視点1. 総合点の高さ

対象者がリーダーとしての水準に達しているかを判断するための基礎情報となります

視点2. 得点バランス

特定の項目に極端な弱点がある場合、その偏りが将来のパフォーマンスに影響を与えるリスクを読み取る材料となります

視点3. 能力上の特徴

最も高かった項目と最も低かった項目の組み合わせが、その人材固有の「らしさ」であり、育成や配置を検討する上で極めて重要な示唆となります

さらに近年では、単なる人材評価という枠を超え、次世代経営層への承継や戦略的な人材ポートフォリオの構築に向けて、アセスメント結果を経営陣との対話の起点とするケースも増えています。

結果報告の場は「通知の場」ではなく、「検討と意思決定の場」として、次の打ち手をともに考える貴重な機会となっています。

つまりアセスメントの結果は、被評価者のキャリアや成長に寄与するだけでなく、組織の未来をデザインするための経営資源としてのインテリジェンスなのです。その活かし方こそが、人材アセスメントの価値を最大化する鍵だと言えるでしょう。

▶【関連コラム】人材アセスメントデータを通じた経営陣との対話の有用性

▶【関連コラム】アセスメント研修後、他社ではどのような取り組みを行っているのか?

7. アセスメントセンターの導入事例

リードクリエイトは、これまで500社以上、15万人を超える管理職候補者に対してアセスメントを実施し、業界・規模を問わず多様な企業のリーダー人材の選抜・育成を支援してきました。

その導入目的は、昇進昇格判断における客観性の担保から、次世代経営層の育成起点、あるいは事業統合に伴う人材の再定義まで多岐にわたります。

以下に、特に象徴的な導入事例をいくつかご紹介します。

大手インフラ企業:

課長昇進における客観的な判断基準の整備を目的に、アセスメントセンターを導入。上司の主観的評価に頼らず、リーダーに必要な能力を構造的に測定することで、組織内の納得感と公平性を実現しました。

製造業・大手企業:

30代の若手リーダー層に対して、育成型アセスメントを実施。自己理解を深める内省の機会とし、リーダーとしての成長課題を可視化。早期育成施策の立案にも活用されています。

IT系ベンチャー企業:

急成長に伴う組織拡張に対応すべく、次期マネジメント層の選抜を目的に導入。成果だけでは判断しきれないポテンシャルの可視化により、リスクの少ない登用を可能にしました。

金融機関グループ:

グループ統合後の人材再配置と再格付けを目的にアセスメントを活用。異なる文化をもつ組織が一体となる中で、公平性と説得力のある人材選抜が可能となりました。

このほかにも、経営幹部候補者のデューデリジェンスや、離職リスクの高い中堅層のモチベーション向上策としての活用など、導入形態はますます広がりを見せています。具体的な活用事例の詳細は、ぜひ以下の導入事例ページをご覧ください。

8. アセスメントセンターを導入するためのポイント

- 評価とは「組織の未来への投資行動」

➡導入目的の解像度を徹底的に高める - 評価とは「組織の旗印」

➡人事評価における経営の明確な意思を示す - 評価とは「成長の起点」

➡現場管理職を含む全社的なステークホルダーを巻き込む

組織の将来を担う人材を見極めるという意思決定は、人事オペレーションの延長線上ではなく、経営の根幹に関わる戦略的課題です。

過去の成果ではなく、将来の可能性に目を向け、外部機関による客観的な視点を導入するという行為は、極めて高い透明性と説明責任が求められる取り組みです。

だからこそ、人事がその中心に立ち、目的を明確にし、経営の意思を引き出し、社内ステークホルダーを巻き込む覚悟が必要です。

アセスメントセンターの導入は、単なる評価手法の選定ではなく、組織の未来をともにつくるストーリーの起点でもあるのです。

▶【関連コラム】管理職登用時に外部機関のアセスメントを導入することの意義と価値

8-1. 目的の解像度を高める~評価とは「組織の未来への投資行動」~

アセスメントセンターを導入する際に、最も重要なのは「何のために実施するのか」という目的の解像度を高めることです。

昇進・昇格の判断材料にしたいのか、次世代リーダーの育成起点にしたいのか、組織変革における人材の再定義を行いたいのか。目的が曖昧なままでは、評価設計・演習構成・評価項目・フィードバック方法など、あらゆるプロセスがちぐはぐになります。

リードクリエイトが重視するのは、「評価とは、組織の未来への投資行動である」という思想です。

その視点に立てば、「この人材に投資すべきか否か」という問いに答えるために、どのような情報が必要なのか、どのような判断軸であれば経営・人事・現場が納得できるのかといった論点が、導入前から浮かび上がってきます。

つまり、アセスメントセンター導入の第一歩は、評価そのものではなく、目的の精緻化と解像度の向上にあるのです。

8-2. 人事評価に対する経営の意思を示す~評価とは「組織の旗印」~

評価は、単に能力を点数化する行為ではありません。それは、組織としての価値観を言語化し、伝え、文化として定着させる行為でもあります。

だからこそ、アセスメントセンターの導入においては、「この会社は、どのような人を評価し、何に報いたいのか」という経営からの明確な意思表明が必要です。

これは言い換えれば、評価とは「組織の旗印」です。旗が曖昧であれば、人はその方向に向かって走ることはできません。

逆に、旗が明確に立てば、評価は組織文化の進化を牽引する力を持ちます。リードクリエイトが提唱する「評価の構造改革」とは、まさにこの点にあります。

8-3. ステークホルダーを巻き込む~評価とは「成長の起点」~

アセスメントセンターの成功は、単に仕組みとして導入されることではなく、組織の中に「評価とは成長の起点である」という文化が根づくことにあります。そのためには、社内のステークホルダー、特に現場の管理職の理解と共感が欠かせません。

なぜなら、彼らこそが日々部下の評価と育成を担い、次のリーダーを育てる現場の最前線にいるからです。アセスメントセンターで得られた評価結果やフィードバックも、現場でのマネジメントと接続されなければ、単なる「イベント」で終わってしまいます。

9.アセスメントセンター会社の選び方:未来への投資判断にふさわしい“伴走者”を見極めるために

- 自社の思想と共鳴する「伴走者」であること

- 評価の信頼性を担保する仕組みとプロがいること

- 結果を「対話」と「実績」につなげられること

アセスメントセンターの導入は、単なる外部委託ではありません。それは、「誰に未来を託すのか」「誰に投資するのか」という、極めて本質的かつ経営上重要な意思決定を支える営みです。

故に、パートナーとなるアセスメント会社を選ぶ際には、価格や納期といった表面的な比較ではなく、自社の評価思想や目的に真に共鳴し、長期的な視点で伴走できる存在かどうかを見極めることが求められます。

ここでは、リードクリエイトがこれまで大手企業を中心に500社超のご支援を通じて培ってきた実践知から、アセスメントセンター会社を選ぶ上で大切にしたい5つの観点をご紹介します。

9-1. 評価思想の明確さと共感度

評価とは、組織の未来への「投資」である。この前提に立てるかどうかが、その会社の評価思想の根幹です。

単なる「合否判定」や「ラベル付け」に終始するのではなく、人材の可能性と課題の両面に目を向け、どうすればその人が組織で活躍できるかという“未来志向の示唆”を提示できる評価機関であることが重要です。

貴社の価値観や育成方針と通底する「思想的共鳴」があるかを確認しましょう。

▶【関連コラム】「人を評価し、育成する」という事業を展開する上で私たちが大切にしていること

9-2. 評価メソッドの構造的信頼性

見極めるべきは「一貫性と再現性」です。評価項目の定義が曖昧だったり、アセッサーの主観に左右される構造になっていたりすれば、評価の信頼性は担保されません。形式ではなく、設計思想と技術基盤の整合性を確認しましょう。

9-3. アセッサーの専門性とチーム力

どのように仕組みが整っていても、最終的な評価を担うのは“人”です。アセッサーの力量や倫理観、さらにはチームとしての評価バランスや議論の成熟度が結果に大きな影響を与えます。単に“経験豊富”かではなく、体系的に育成された評価者が揃っているかが鍵となります。

▶【関連】アセッサーが大事にしている「拠り所」と「観察する力」

9-4. 評定プロセスの透明性と対話性

結果を“納品”するだけではなく、“対話”の素材として活かせるか。昨今では、経営層が結果に強く関心を持ち、単なる点数や偏差値ではなく、「どのような文脈で、どう解釈すべきか」に対する深い示唆を求めるケースが増えています。

9-5. 実績と信頼性の証左

実績とは、単なる件数ではありません。そのアセスメントセンター会社が「どのような企業の、どのような意思決定に関わってきたのか」、そして「どのような変化を生み出してきたのか」が重要です。

単に評価を提供するにとどまらず、「どのように活かされたか」までのストーリーが語れる実績を持つ企業かを確認しましょう。

アセスメントセンターの導入とは、評価軸の選定を通じて「自社の未来をどう描くか」という問いに向き合うことでもあります。信頼できる伴走者とともに、納得と希望に満ちた選抜・育成の営みに踏み出していただければ幸いです。

▶【DL資料】日本ガイシが目指す人的資本経営~鍵を握る「本社人事とHRBPの連携」「新人事制度の肝となるコンピテンシーとアセスメントの活用」に迫る

▶【関連コラム】アセスメント再受講結果が飛躍的に向上した人材の特徴 ~アセスメント結果の追跡調査報告

10.リードクリエイトの提供するアセスメントセンターの特徴

- 評価の質を最優先した「人」と「プロセス」への徹底したこだわり

- 評価はあくまで「未来への投資」と捉え、結果を最大限に活かす仕組みを提供

- リーダーシップを見極める「科学的かつ実践的なシミュレーション」

10-1. アセッサー採用基準

アセスメントの価値は、最終的に「人が人をどう見るか」という評価の質に集約されます。だからこそ、リードクリエイトでは、アセッサーの採用と育成に並々ならぬこだわりを持っています。

現在、アセスメント市場全体では、アセッサーの数を確保することが拡大の鍵とされますが、リードクリエイトでは量的拡大に安易に流されず、「評価する者としての品格」と「見立てる力」を最も重視します。

このプロセスを経て、一定の水準に達した者のみがアセッサーとして登壇を許されます。登壇後も継続的な振り返りやフィードバックを通じ、倫理観と洞察力を研ぎ澄ませていく体制を構築。「人を評価する責任」と真正面から向き合える人材だけが、リードクリエイトのアセッサーとしてクライアントに価値を届けます。

10-2. 客観性の担保

アセスメントセンターを外部機関に依頼するということは、企業にとっての重要な人事意思決定を“預ける”という行為に他なりません。

その重責を担う私たちにとって、「客観性の担保」は最大の使命です。リードクリエイトでは、客観性を確保するために、主に4つの仕組みを重視しています。

2. 第三者が観察可能な“行動事実”に基づいた評価を行うこと

3. 複数のアセッサーによる検証を通じて、個々の解釈の偏りを防ぐこと

4. 事前に設定された評価項目(コンピテンシー)に基づく共通言語での評定を行うこと

このような構造的設計を通じて、私たちは企業の大切な判断を陰から支える“組織の黒子”としての誇りを持ち続けています。ただ正確に測るのではなく、意思決定に資する“信頼できる評価”であることが、リードクリエイトの追求する客観性です。

10-3. コンフィデンシャルレポート

アセスメントの結果は、単なる「点数」や「合否判定」にとどまるものではありません。むしろ、最も重要なのは、その人材の「らしさ」や「リーダーシップの構造」を捉え、今後の成長や配置のヒントを読み解くことにあります。

リードクリエイトでは、この考え方を体現する成果物として「コンフィデンシャルレポート」を重視しています。このレポートは、被評価者の行動傾向や判断特性など、シミュレーションを通じて観察された言動の背後にある思考パターンや価値観までを、定性的に描き出します。

いわば「リーダーとしての人物像のプロフィール」であり、昇格の可否だけでなく、その人の“これから”にどう向き合うべきかを考える素材です。

このレポートを起点に、人事と現場上長が対話を重ね、本人の成長支援プランを設計するケースも増えています。人材の可能性を見出し、組織の未来につなげていく。それこそが、アセスメントにおける最も重要な「活かし方」だと、私たちは考えています。

▶【関連コラム】人材アセスメントデータを通じた経営陣との対話の有用性

10-4. コンピテンシーモデル

協創型リーダーという概念のもと、組織を持続的な発展に導くためのリーダーシップモデルを提唱しています。

当然、各社が独自で掲げているコンピテンシーの評価を実施することも可能ですが、変革の時代に求められるリーダー適性の見極めにおいては、リードクリエイトのモデルを導入することを推奨しています。

10-5. シミュレーション

リーダー適性を見極めるためには、リーダーが直面する状況を的確に設定することが重要となります。

例えば、インバスケット演習というシミュレーション名をご存じの方も多いと思いますが、各提供会社による名称は同じであっても、その中に設定されているシチュエーションに大きな違いや仕掛けが施されています。

具体的には、リーダーが対峙すべき「曖昧である」「変化している」「不足・不慣れである」「困難である」という4つのクリティカルな場面が設定されており、そこに時間的負荷、対人的負荷、課題難易度的負荷が合わさった良質な修羅場体験がシミュレーション化されているため、リーダーに求められる行動が表出されるものとなっています。

10-6. 評定フロー

アセスメントセンターの基本原則に則り、観察された全言動記録がベースとなっています。リーダーとして何かしらの行動が求められる場面において、「行動しなかった」という言動も、行動観察の対象となります。

このような行動を観察する力、観察できた事実を記録する力、記録した内容を解釈する力など、アセスメントセンターの根幹を為すアセッサーのスキルについては、適性を備えた人材の採用と、約3年に渡る教育プログラムによって強化しています。

一方で、いくら教育を施されたアセッサーであったとしても、人間の解釈には一定のバイアスや主観的要素が介在するため、評価においてはチームとしての合議制を導入しています。また、最新の取り組みとしては、AIが第三のアセッサーとして、膨大な観察記録を捕捉できるよう進化しています。

10-7. コンサルティング

リードクリエイトは、「クライアントにとって人材アセスメントの導入は、ゴールではなくスタートである」という基本的価値観を持って臨んでいます。

成し遂げたい目標や状態を達成するための手段が人材アセスメントであり、そのために必要な全体フローの設計や実装、運用から他の人事施策への展開まで、総合的に支援します。重要な人選に関わるサービスだからこそ、「評価して終わり」ではなく、「評価結果をいかに活用するか」という視点で伴走します。

10-8. 運用体制

最後は運用体制です。リードクリエイトの人材アセスメントは、課長や部長といった重要な役職者への登用を目的に導入されることからも、オペレーション上のミスは許されません。

訓練されたアセッサー陣と運営担当者がチームとなり、受講者が最大限力を発揮できる環境を万全の体制で構築しています。最大で1,000名を超える候補者のプロジェクトの実績もあり、安定感は業界N0.1であると自負しています。

最後に

アセスメントセンターは、単に能力を測定する仕組みではありません。

それは、企業が未来の担い手を見極め、可能性に投資するための極めて戦略的な意思決定のプロセスであり、同時に、候補者一人ひとりが「自分はどう成長していくのか」と向き合う、かけがえのない学びと気づきの場でもあります。

組織の未来は、人に託されます。誰にその重責を任せるのか。これは経営にとって、最も重要かつ困難な選択の一つです。

リードクリエイトは、これまで500社、15万人以上のリーダー候補者と向き合ってきた経験を通じて、アセスメントを「評価の終着点」ではなく「成長の起点」として位置付けてきました。

そこには、「人は変われる」「可能性は引き出せる」という私たちの強い信念があります。人的資本経営の重要性が叫ばれるいま、未来に向けて誰に投資すべきかを見極めることは、人事の責務であると同時に、大きなチャンスでもあります。

もし今、自社が昇進昇格制度やリーダー選抜・育成において変化の入り口に立っているのなら──ぜひ、アセスメントセンターという選択肢を検討してみてください。リードクリエイトはその一歩に、誠実に、そして情熱を持って伴走していきます。

☑ もっと知りたい方へ

☑ 考えを整理したい方へ

- 【壁打ち会】へ申込む ➡人事の“モヤモヤ”を一緒に整理する場です。導入未検討の方もご利用いただけます(無料)

- 【お問い合わせフォーム】から質問する ➡制度設計、評価設計、導入時期など、どのような小さな疑問でもお気軽にご連絡ください(無料)

LEADCREATE NEWS LETTER

人事・人材開発部門の皆さまに、リーダー育成や組織開発に関するセミナー開催情報や事例など、実務のお役に立てるような情報を定期的にお届けします